金子タカシ:将棋・ひと目の必死

この本の詳細をAmazonで見る

評価:S

対象者:10級~四段

発売日:2011年3月

本書は、随分前に紹介した「ザ・必死!」と「詰みより必死」から70問×2をセレクトし、新題を40問加えた文庫版の必死問題集です。

著者は「寄せの手筋200」や「美濃崩し200」など、終盤をテーマにした名著でお馴染みの金子タカシ氏。最近、金子氏の過去の著書(絶版)が、相次いで復刊されベストセラーになっていますが、本書のベースとなっている2冊も絶版となっていただけに、首を長くして待っておられた方も多いのではないでしょうか?

全382ページに180問を掲載。解答と解説のページには盤面図が2枚配置されています。目次は以下の通りです。

第1章 必死のパターン分類

第2章 1・3手の必死(90問)

第3章 5手・7手の必死(75問)

第4章 9手以上の必死(15問)

最初に問題図をズバリ見てもらった方が、内容をイメージしやすいと思うので、以下に本書で初めて登場した新題を掲載してみました。

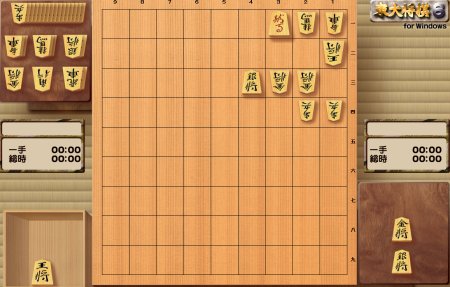

第2章 1手・3手の必死 第37問より

正解は▲1三金△同金▲2二銀までの3手必死です。初手▲1三金に対して△同桂は▲2一銀で詰みですので、△同金は絶対ですが、そこで▲2二銀のいわゆる「腹銀」が習いある手筋の一着です。

この手は次に①▲1三銀成△同桂▲2二金、②▲2一馬△2三玉▲3五桂の2通りの詰みを見ており、後手玉は受けるすべがありません。

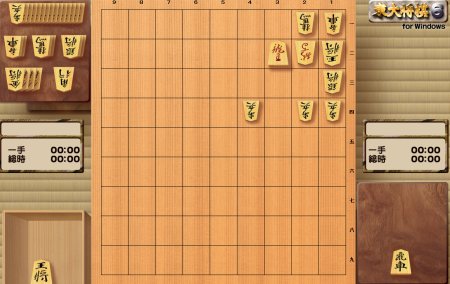

第3章 5手・7手の必死 第93問より

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、2二の駒は「馬」、3二の駒は「龍」です。正解は▲3一飛△3二馬▲同飛成△2二銀▲3一角の5手必死です。

初手▲3一飛は次に▲2一飛車成の詰みを見た一手で、後手玉は受けるスペースがないので、△3二馬と龍を外します。続く▲同飛成に対して、2ニの地点に合駒を「打つ」のは▲2三角がありますので、△2ニ銀と1三の銀を移動させて、△1三玉の余地を残すのが最善の粘り。

そこで▲3一角が決め手。後手玉は駒を打って2ニの地点に利かせても(ex:△2三金など)▲2ニ角成~2三銀~2ニ龍の詰みが受かりません。

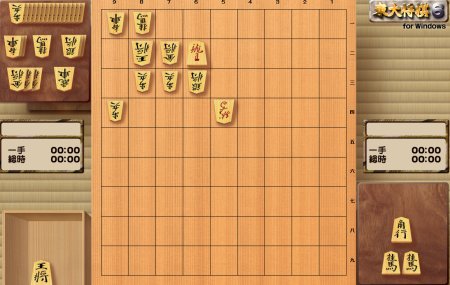

第3章 5手・7手の必死 第101問より

対美濃囲いを想定した詰将棋で頻出の「桂による退路封鎖」を応用すれば簡単だと思います。正解は▲7一角△9ニ玉▲7ニ龍△同銀▲7四桂までの5手必死です。

▲7一角△9ニ玉▲7二龍△同銀までは一直線。そこで①▲8ニ金~7二金の開き王手を狙う筋は△9三玉~8四玉と脱出されてしまいます。詰将棋の好きな方なら、②▲8四桂で玉の退路を予め封鎖する手が思い浮かぶかもしれません。

しかし、今度は▲8ニ金~7二金の開き王手の際に、△9三玉~8三玉~7四玉というルートで逃げられてしまいます。そこでさらに先回りして③▲7四桂と捨てるのが正解です。

△7四同桂には、今度こそ▲8四桂△同歩▲8ニ金△9三玉▲7ニ金△8三玉▲8ニ角成で詰みとなります。二枚の桂捨てにより玉の退路が塞ぐのがポイントでした。

序章では「必死」の概念、すなわち「王手」あるいは「詰めろ」の連続で相手玉を受けなしの状態にする、という解説にはじまり、必死パターンの分類(①数的優位、②2箇所以上の詰めろ、③受けのスペースを消す、④両王手、⑤切り返し)を盤面図を使った例題を交えながら紹介しています。

金子氏の著書の共通点として、この「パターン化」が非常に上手くなされている点と、それに基づいた類題をこれでもかと出してくるので、繰り返し本を読めば確実に棋力向上を期待できるという点が挙げられます。本書もまさにそんな一冊です。

問題図は駒の配置が実戦形に近い、つまり玉をはじめ、金・銀・桂・香などの配置が、終盤の攻防で崩れかけた矢倉や船囲い、金無双、穴熊などをイメージさせる自然なものになっています。

問題図の上には、その問題が序章で解説された5つの必死パターンのどれに該当するかを太字で掲載、問題図の下には1行程度の簡単なヒントと、ベースとなった2冊の何問目に出題されていたのか(新題は除く)も記されています。

解説は正解手順だけでなく、必死問題集と知らなければ第一感で指してしまいそうな手、逆に必死問題の解きすぎ(笑)で思わず指してしまいそうな格好いい捨て駒…など、不正解の手順も紹介されています。

後半は問題の手数が長いものの、前半の章で基本パターンを身に付けていれば、その延長線上で考えれば解ける問題がほとんどですので、ハードルはそれほど高くありません。

180題で1000円の本書は、収録されている問題の質・コストパフォーマンス的にも青野九段の精選必至200問と双璧。青野九段の本は1・3手限定なので、必死入門書をお探しの方はまずそちらからスタートし、数を更にこなしたい&ワンランク上の問題にチャレンジしたくなったら本書を読むとよいでしょう。