米長の将棋 1巻 居飛車対振り飛車

この本の詳細をAmazonで見る

評価:A

対象者:5級〜三段

発売日:2004年1月

各巻ごとにテーマとなっている戦形を米長永世棋聖の実戦譜を基に、序・中・終盤で『どう考えるべきか?』・『どこがポイントなのか?』を解説した自戦記風の講座本です(全六巻)。

本シリーズは1980年代前半にMYCOMから刊行された『米長の将棋』の復刊という形になっていますので、既にお持ちの方はご注意ください。

297ページ、見開きに局面図が3〜4枚の全三章構成です。

第一章 位の確保

〈第1型〉駒の勢いをつける

〈第2型〉チャンスをつかまえた

〈第3型〉3五の位だけで勝った、他

第二章 戦いの発端

〈第7型〉もはや持久戦にはならない

〈第8型〉相手にいい思いをさせない

〈第9型〉理想形を許さないための仕掛け

〈第10型〉奇想天外な勝負手、他

第三章 定跡と実戦

〈第16型〉6八金型には4五同銀と取るべし

〈第17型〉後手有利の定跡を作った

〈第18型〉なかなかよくならなかった

〈第19型〉3五歩を強く迎え撃たれた

〈第20型〉一手指させるという手法、他の計30形。*巻末に引用局の全棋譜付です。

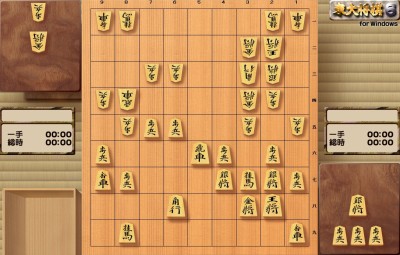

第一章 位の確保より ▲花村元司 △米長邦雄:図は▲5六飛車まで

飛車成りがあるからと△5五歩と打つのは50点。▲5九飛車と逃げられた後の後続手に困ります。△5五金は厚みのある本筋の手で90点。▲5九飛に△5六歩で押さえ込めるが、その後▲5三歩からのと金攻撃があります。米長九段の手は△6七金。以下▲5九角△5五歩▲7六飛△5七金と活用し局面をリードしました。

初版が刊行されたのが1980年ですので、掲載されている将棋は70年代のものとなっています。定跡本なら棋書の新旧は重要だと思いますが、本書は戦いのポイントやエッセンスの解説がメインですので多くの方は気にならないでしょう。

『隙あらば金銀四枚でガッチリ』という現代将棋とは趣が違い、「玉頭位取り」・「8八玉型左美濃」等の「上部の厚み」に重きを置く戦形が目に付きます。

手順の枝葉よりも局面全体を見渡した上での急所を噛み砕いて書かれていますので、ある程度の棋力がある方なら盤に並べずとも読み薦められる内容となっています。

超望遠レンズで一本の木を枝葉に至るまで写すのが『戦いの絶対感覚』シリーズなら、パノラマ形式で山全体を撮影するのが『米長の将棋』といった感じでしょうか?

文章・構成共に、『将棋世界』で連載されていた「さわやか流自戦記」と非常に近い内容となっていますので、愛読されていた方は文句なしオススメです。同誌の連載(90年代前〜半ば)を知らない方は書店で是非一度

次巻の「米長の将棋 2巻 居飛車対振飛車 下」でも、引き続いて居飛車と振り飛車の攻防をみていきます。